SSH

おおさきGIAHS・SDGsパートナーに認証されました

「SDGs未来都市」を宣言している大崎市が地域内外の団体を対象に「おおさきGIAHS・SDGsパートナー」制度の運用を開始しました。

本校も申請した結果、内容が認証され、7月22日に登録証の交付を受けました。(登録証は生徒昇降口に展示しています。)

大崎耕土フィールドワークの実施や高2課題研究において大崎耕土の農産品やエネルギーを題材とする班があるなど、SSHの取組の中で大崎耕土は深くかかわっています。これからも大崎耕土を知り、その魅力を深めたり広めたりするような生徒の研究などもサポートしていきたいと考えています。

地域の皆様のご協力あっての本校の取組となっています。引き続き、よろしくお願いいたします。

おおさき小中学生自由研究チャレンジ ワークショップを行いました

7月27日に本校を会場におおさき小中学生自由研究チャレンジのワークショップを開催しました。

当日は雨天の中、16名の小中学生のみなさんに参加していただきました。TAを務める本校生徒の代表からのあいさつ、千葉研究部長から自由研究の進め方についてのお話の後、みなさんが考えているテーマをもとにしてワークショップを行いました。高校生のTAからアドバイスを受け、自由研究についての発想を深めていく様子が見られました。このワークショップでの深まりをもとに、「おおさき自由研究チャレンジ」に向けて研究を深化させてもらえればと思います。

参加いただいた小中学生のみなさん、保護者の皆様、ありがとうございました。9名のTAのみなさんのご協力にも感謝です。

<参加したTA(高校生)の感想>(一部)

・最近の小学生は研究熱心な人も多く、自分の好きな分野については大人よりも豊富な知識を持っていて、圧倒された。でも、一度コツを掴むと相手も心を開いてくれて話が盛り上がったのですごく楽しかった。

・子供たちから、自分には思いつかないような斬新で切り口の鋭い問いがどんどん出てくることに驚いた。なかには図鑑で調べた知識から気づきを得ていた子もいて、特定の分野について高校生よりも幅広い知識をもっていたことに驚かされた。

・身近なことで不思議に思ったことと言われると、それはそうと思いながら日頃から生活していて気づけません。しかし、自分の興味のある分野の事だと好奇心を原動力に多くのなぜを思うことが出来ることを知りました。また、小学生となぜについて考えた時に自分の発想力を伸ばすきっかけになりました。

7/21 東北大学出前講座を実施しました

7月21日に本校を会場に東北大学出前講座を実施しました。小学生のみなさんを対象とした講座で、28名のみなさんに参加していただきました。(運営協力:NPO法人スパっと鳴子温泉自然エネルギーの皆様、本校中高生12名)

午前は東北大学名誉教授の村松淳司先生のお話「再生可能エネルギーって、なに?」を聴き、午後には各家庭ででた生ごみからメタンガスを発生させる実験を行いました。

○ 参加したみなさんの感想(一部)

・知らない単語が出てきてびっくりしました。もっと調べてみたいです。今回の研究の内容を変えるきっかけになりました。

・小水力発電に興味を持ちました。

・日本ではなぜ再生可能エネルギーの割合が低いかが分かった。

・地球温暖化が思っていたよりすすんでいたので、このままでは雪が見られなくなるのかとおもい、驚きました。

・再生可能エネルギーは、身近なところにあることが分かりました。

・電気やエネルギーを大切に使いたいと思った。

・今まで廃棄していた生ゴミでも微生物の力でメタンに変換されることがわかった。そしてメタンがエネルギーの一つとして使われていることにも感動しました。

・僕たちが地球温暖化を起こしているけれど、対策も出来るのだと知り、色々と興味がわきました。

○ TAとして補助業務にあたった生徒のみなさんの感想(一部)

・実験では、最初はなかなか班の活動に入っていけなかった子たちがしだいに友達と打ち解け、真剣に取り組んでいっていたのが印象的だった。子供達が自由研究だけでとどまることなく、私たちが探究で向き合っているように、地球温暖化や気候変動について興味をもっていければいいと思った。さらに、地熱発電の取り組みが宮城県だけではなく国内のいろいろな地域で増えていけばいいと感じた。

・温室効果ガスが地球温暖化とどのように関わり合っているのか、また再生可能エネルギーについて説明出来るほどの知識が無かったので、この講義を通して理解することができた。また、久しぶりに小学生と関わることができて、楽しさや難しさを改めて感じることが出来たのでとても良い経験になった。

このような感想のとおり、有意義な時間となりました。参加した小学生のみなさん、保護者の皆様、ありがとうございました。これからの学習や探究活動に活かしてほしいと思います。運営にご尽力いただきましたNPO法人スパっと鳴子温泉自然エネルギーの皆様に感謝申し上げます。

なお、今回は予想を上回り、すぐに定員に到達したため途中で募集を終了しました。現在、今回参加できなかったみなさんを対象とした講座の実施を検討しております。8月末までには本校のホームページに詳しい内容をお知らせする予定です。また、大崎地域や栗原市の小・中学校、義務教育諸学校に通学しているみなさんには学校を経由してお知らせする予定です。今回参加したかったのに参加できなかったみなさんは確認をお願いします。定員に到達した場合は募集を終了することがありますので、あらかじめお知りおきください。

令和6年度北部地区高等学校探究成果発表会

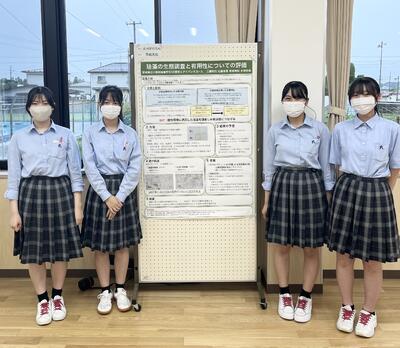

令和6年度北部地区高等学校 並びに 岩ヶ崎高校3学年 探究成果発表会に、2年生生徒4名が参加しました。(R6.7.25)

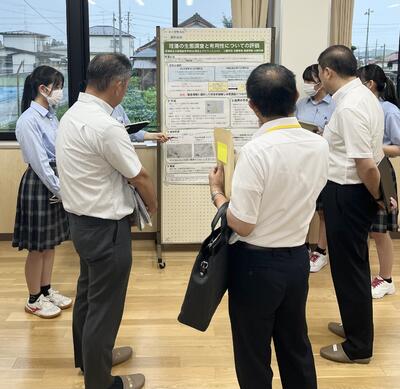

本発表会は、岩ヶ崎高等学校が中心として実践する地域進学重点校改革推進事業の一環で開催され、高校生や地域住民を含めた多様な人々との対話を通し、多角的な視野を得ながらさらに考察を深める機会として設定されたものでした。

発表タイトルは以下の通りです。

「珪藻の生態調査と有用性についての評価」発表者 SS探究Ⅱアドバンスコース在籍生徒

発表会を通し様々な知見を得ることができ、今後の探究の方針についての検討を行うなどさらなる探究活動に取り掛かろうとしています。

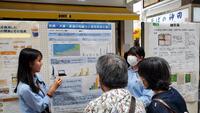

黎明祭でSS探究Ⅲのポスター発表を行いました!

7月5~6日にかけて行われた黎明祭で、高3生がこれまで取り組んできたSS探究Ⅲの全61班のポスター展示発表を行いました。6月まで続けてきた課題研究の集大成の発表となりました。

6日の一般公開には生徒に加えて、保護者のみなさまや運営指導委員の先生方など多くのみなさまにご覧いただきました。ご意見を付せんに記していただき、様々な角度から助言をいただく機会となりました。

3年生のみなさんのここまでの努力やその成果を称えたいと思います。

お越しいただきましたみなさま、ありがとうございました。

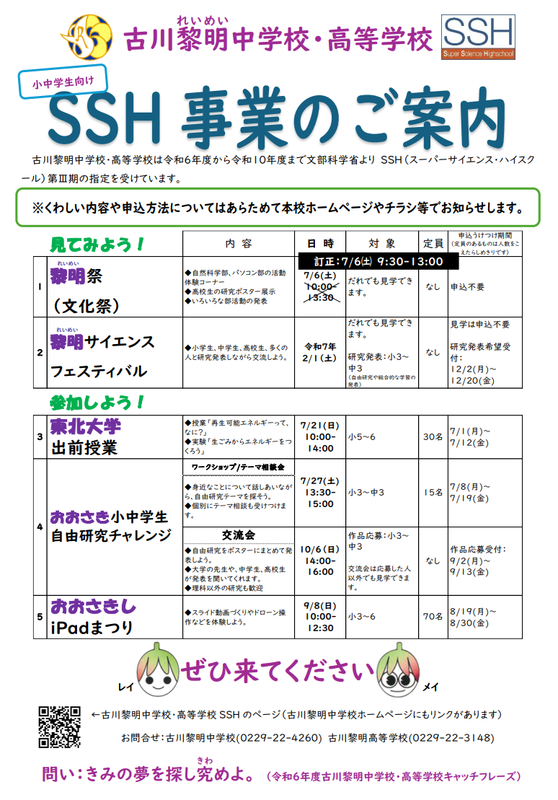

【訂正】小中学生SSH事業案内

先にご案内した事業案内一覧で訂正がありましたのでご確認願います。

申し訳ありませんでした。

黎明祭 一般公開

【×】→7/6(土) 10:00-13:30 【〇】→7/6(土) 9:30-13:00

小学校向けコンソーシアム事業案内240702訂正.pdf(ご確認ください)

【参加者募集】小学5,6年生対象、東北大学出前授業

小学5,6年生対象、東北大学出前授業

(カーボンニュートラルと再生可能エネルギー)

日時:令和6年7月21日 10:00-14:00

対象:小学5,6年生

申込開始いたします。

7月12日 18:00 申込締切ですが、

定員に達し次第、期限前でも申込締切となります。

申込リンクはこちらです。

https://forms.office.com/r/SYYYLRjssa

上に掲載のチラシは以下のリンクから見られます(要項付き)。

SDGsマルシェに参加しました。

尚絅学院大学主催のSDGsマルシェに生徒13名が参加しました。(6月30日)

仙台市一番町のアーケード街での実施だけあり、多くの方に発表を聴いていただきました。研究分野に関連する方々との出会いもあり、専門的または実践的な見地から助言いただきました。

また、参加した各校の発表等を見て学ぶことが多くあり、成長の機会になりました。

ご覧いただきました皆様、主催の尚絅学院大学の皆様に感謝申し上げます。

なお、参加したグループは以下のとおりです。

3年生 牛乳同等の栄養素獲得のための栄養素滴定

地域の特産品を使用したフリーズドライ味噌汁の開発とその効果

切歯・犬歯・奥歯の咀嚼力と使用用途の違い

2年生 雑草茶

SSH岩手大学出前授業(オンライン開催)

6月18日 高校生5名が参加してSSH岩手大学出前授業(オンライン開催)を実施しました。

講師は、岩手大学農学部農学博士 東 淳樹先生にテーマ「田んぼからメダカを絶滅させないために・カラスはなぜゴミ集積所へ」として出前授業をしていただきました。「メダカのための水田、メダカと共生して農業とはなにか、カラスを減らすためにはどのような取り組みが必要か、カラスの生態を知るための方法とは」などについて講義していただきました。

生徒の感想では、「カラスの冬の時期の生態について知ることできた。ねぐらから餌を求めて行く先についても知る必要がある。今日の講義を聴いて良かった。」「メダカの水道を作ることでメダカの個体数を増やすことができる。これには行政とそこで水田を営む農家さんへの協力と理解に努めないと成功しないことがわかってよかった。」などありました。

大崎耕土フィールドワークの事前学習を行いました(高1 SS探究Ⅰ)

SS探究Ⅰの第2期は「大崎耕土フィールドワーク」です。5月21日には世界農業遺産や「大崎耕土」について学ぶ講演会を行いました。

6校時は国連大学の永田明先生を講師に「世界農業遺産」について学びました。国内外認定地域の状況や世界農業遺産の意義と活用などについてお話しいただきました。

7校時は大崎市教育委員会文化財課の車田敦先生を講師に「大崎GIAHSについて ~農耕文化を活かす取組~」として大崎耕土やGIAHSアクションプランなどについてお話しいただきました。

世界農業遺産や大崎耕土について改めて知る第1歩となりました。講師を務めていただきました2人の先生方に感謝申し上げます。

生徒の感想より

・大崎について考えるいい機会になりました。大崎耕土が世界農業遺産として登録されていることを誇りに思いながら生きていきたいです。

・世界農業遺産は世界で86地域もあり、日中韓の3カ国だけで全体の約5割を占めていることに驚きました。

・講師の先生が実際に行って感じた海外の世界農業遺産について知ることができました。これからは日本だけではなく、世界に目を向けることが大切なので、これからの探究では、できるだけ自国に留まらないような研究がしたいと思いました。

・一番印象に残った内容は、知らなかったり当たり前であるため気付かなかったりするだけで、地域にはそれぞれ良いところがあるということです。

・受け継がれてきた伝統や先人の知恵を知るだけではなく、未来に繋げていくにはどうしたら良いかを考えていきたいと思います。

・「地域資源を活かしながら地域の活性化」が一番印象に残りました。どのように地域の特色を活かしていくかで、地域のあり方が決まっていくのでとても難しいことに感じました。

・居久根には行ったことがあるのですがとても自然を大切にしていてゆったりと生活することができるとても素敵な場所でした。こういった場所は近代化が進んでいる社会では少ないと思うのでこれからも大切にしてゆく必要があると思いました。

・世界農業遺産が米や野菜の生産量が多いなだけではなくて、文化や生物などが世界農業遺産の認定基準なのが分かりました。