SSH

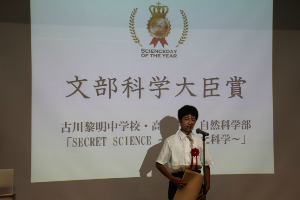

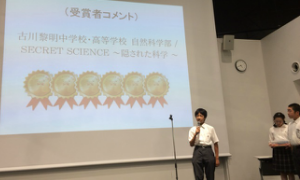

「Scienceday of the year」「文部科学大臣賞」を受賞

リンク http://www.science-day.com/?page_id=847

7月16日(日)に行われた「学都『仙台・宮城』サイエンス・デイ」の出展108プログラム並びに48の『サイエンスデイAWARD』賞創設者の中から,その年,最も優れた個人・団体を表彰する「Scienceday of the year」において,「文部科学大臣賞」を受賞することができました。

なお,審査基準は

(1)科学技術に関する理解増進の目的・目標が顕著に達成されているものであること。

(2)科学技術を社会・一般に伝える内容と方法が画期的であること。

(3)他の分野や組織での応用・展開が十分期待できるものであること。

(4)次世代の科学技術の向上に資することが極めて期待できるものであること。

であり,このような点で評価していただいたことを大変光栄に思います。今後も,科学の楽しさを黎明から発信していきたいと思います。

Z星第11回Z星研究調査隊

平成29年8月4日(金)〜6日(日)の3日間,高校自然科学部の生徒3名が,第11回Z星研究調査隊に参加しました。高校生セミナーサポート事業「Z星研究調査隊」は,国立天文台水沢VLBI観測所VERA水沢局20m電波望遠鏡を用いた電波観測による天文学研究体験です。

東北各地の高校生12名が参加し,宿泊施設を併設した国立天文台水沢VLBI観測所で,電波天文学の基礎に関する講義を受けるとともに,昼夜を問わず電波望遠鏡を用いてグループ毎に様々な天体を観測し,データ解析を行いました。

サイエンスデイAWARD2017

7月21日(金)に東北大学カタールサイエンスキャンパスホールで行われた「サイエンスデイAWARD2017」(『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2017』の表彰式のこと)に参加し,次の6つの賞を受賞することができました。

- 公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン,ソニー株式会社より「RESTART JAPAN ・ソニー賞」

- 理化学研究所 光量子工学領域 テラヘルツ光研究グループ グループディレクター大谷知行氏より「心に鮮やかインプレッ賞」

- SCSK株式会社より「夢ある未来を,共に創りま賞」

- 東北大学流体科学研究所長・宇宙少年団仙台たなばた分団長 大林茂氏より「東北大学流体科学研究所長・宇宙少年団仙台たなばた分団長賞」

- NPO科学協力学祭センター 代表理事 川添良幸氏より「NPO科学協力学祭センター賞」

- 宮城県仙台第二高等学校 物理部より「仙台二高物理部賞」

学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2017

7月16日(日)に東北大学で行われた,『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2017』に参加してきました。当日は,開場には10,580人の来場があり,自然科学部のブースには,1,100人を超える来客がありました。自然科学部のブースでは,「SECRET SCIENCE~隠された科学~」をテーマに,来場者が6つの実験の中から虚偽の実験を見つけるという,体験型のブースを用意しました。9月3日(日)の黎明祭でも同様の内容を行う予定です。ご来場を心よりお待ちしております。

サイエンスデイ2017

自然科学部では,7月16日(日)に東北大学で行われる科学イベント「サイエンスデイ2017」に参加いたします。「サイエンスデイ」は“科学のプロセスを五感で感じる ・ 科学で地域が見える”をコンセプトにした体験型・対話型のイベントです。2007年より行われ,昨年度は200以上の出展,約10,000人の来場者がありました。本校自然科学部でも「虚偽の実験報告」をテーマにいくつかの実験を行い,多数の来場者に科学の楽しさを伝えていきたいと考えております。ご来場,お待ちしております。

サイエンスデイのHP:http://www.science-day.com/

出展プログラム紹介:http://www.science-day.com/program/list.php?y=2017

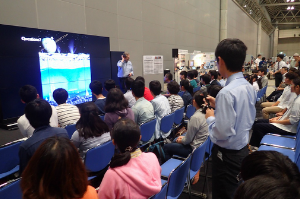

JpGU-AGU Joint Meeting 2017

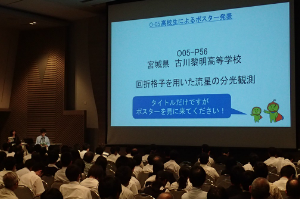

5月21(日)に,幕張メッセ国際会議場,国際展示場(千葉県幕張市)で,JpGU-AGU Joint Meeting 2017(主催:日本地球惑星科学連合,米国地球物理学連合)が開催されました。

http://www.jpgu.org/meeting_2017/index.htm

本校からは,高校自然科学部1年,菅原篤弥くん,伊藤颯矢くん,中学校3年三野正太郎くんが高校生ポスターセッションに参加しました。

当日は国内外から大勢の地球惑星科学に関する科学者が集まる中「回折格子を用いた流星の分光観測」というテーマで,発表を行いました。研究者からの助言や他校の生徒との議論など,これまでの自分たちの研究を振り返り,今後の進め方に関するたくさんの収穫があったようです。

さらに会場では,最先端の研究に関する講演や,NASAやJAXAの研究者による講義が行われ,参加した3人は進んで質問をするなど大変積極的な姿勢が見られました。

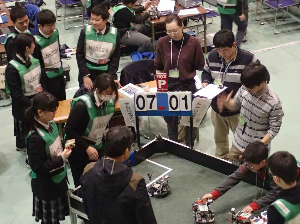

ロボカップジュニア・ジャパンオープン2017ぎふ・中津川

3月24(金)~26日(日)に,岐阜県中津川市東美濃ふれあいセンター多目的アリーナで,ロボカップジュニア・ジャパンオープン2017ぎふ・中津川大会が開催されました。

http://www.robocupjunior.jp/outline.html

本校からは,中学自然科学部の6人が東北地区の代表としてサッカーチャレンジ・ビギナーズ部門に出場しました。

ロボカップジュニアは,国際科学技術コンテストに選定され,独立行政法人科学技術振興機構の支援を受けています。3種類の競技テーマ(サッカーリーグ,レスキューリーグ,OnStageリーグ)があり,ロボットの設計製作を通じて次世代のRobo Cupのリーダーとなるための基礎基本を身につけられる協同学習の場を提供し,競争の先にある協調を目指しています。

今回,6人が挑戦したサッカーチャレンジは,各チーム2台の自律型ロボットによるサッカー競技で,赤外線発光のボールを通常のサッカーと同様に相手ゴールに入れて得点を競う競技です。

全国から高校生も含む32チームが参加し,変則スイス式トーナメントで10試合戦いました。結果は4勝3敗3引き分けで,初出場ながら,17位という結果でした。

平成28年度 宮城県古川黎明中学校・高等学校課題研究発表会のご案内

既に関係者様にお送りしております、2月10日に本校で実施される課題研究発表会のご案内をこちらにも掲載いたしました。

第4回宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会

11月20日(日)東京の日本科学未来館を会場に行われた、第4回宇宙エレベーターロボット競技会に、中学自然科学部の阿部 嵩生くん,伊藤 果恋さん,菊地 千愛さん,高校自然科学部の下山奈津美さんのチームが出場しました。

宇宙エレベーターロボット競技会は,小中高校生が交流をしながら,夢の乗り物である宇宙エレベーターについて学び,レゴ®ブロックを使ってロボットを製作します。ロボットは,4m上にある宇宙ステーションへ向けてテザー(リボン状の紐)を昇り,制限時間内になるべく多く,ステーション内にピンポン球を安全に運ぶことを競い合います。

当日は,競技のほかにも,日本大学理工学部の青木義男教授による宇宙エレベーターに関する講演,ポスターセッションなども行われました。

全国から高校生も含む合計76チームがエントリーする大きな競技会でしたが,初出場ながら20位と大健闘でした。貴重な経験を今後に生かし,来年度へ向けて,さらに機体の性能を高め,機体制御のプログラムの効率アップを図りたいとのことです。

みやぎサイエンスフェスタ

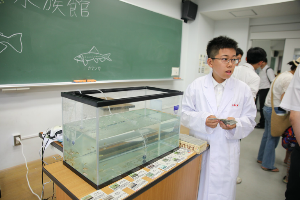

仙台三高を会場に開催されたみやぎサイエンスフェスタに本校の中高自然科学部の生徒が参加しました。本校生徒の発表の題目は下記のとおりです。

〈口頭発表〉高校生

「消えたクロレラとグリーンヒドラの謎」(優秀賞受賞)

〈ポスター発表〉高校生

「消えたクロレラとグリーンヒドラの謎」

「緒絶川の水質改善」

〈ポスター発表〉中学生

「旧古川市内におけるメダカのDNAによる判別」

「星が見える条件を探る」

「流星の分光観測」

「旧古川市内のおける水質調査」

「朝顔の体内時計を狂わせるのに効果的な色」

〈科学実験教室〉ヒドラ・ボルボックスの観察、 科学クイズ