SSH

小学5・6年生対象 令和7年度第2回東北大学出前授業 開催のお知らせ(再掲)

小学5・6年生を対象として、令和7年12月21日(日)午前10時から午後2時までの日程で、本校を会場に東北大学出前授業を開催いたします。

参加を希望する場合は下記のフォームから必要事項を入力してください。申込期間は、令和7年12月13日(土)午前9時から12月15日(月)午後6時までとなります。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbGrT31cqlFgPzYtKi9QjRAc7iejNUxzbNrb1G8nEErH6kfQ/viewform?usp=publish-editor

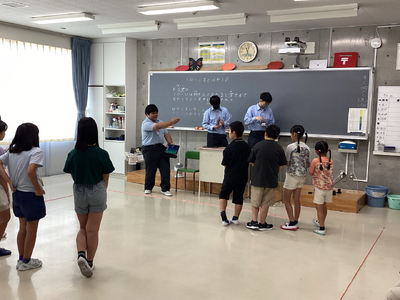

11/22(水)に古川中央児童館において「高校生とふれあう実験教室」を開催しました。

本校のパソコン部、自然科学部、1・2年生TA希望者の計35名が運営し、当日は60名の小学生のみなさんに参加していただきました。

「ドローンをとばそう」(パソコン部)では、小学生がドローンなどをiPadを使って操作しました。「あ・ら・ふしぎ まぜるとひえる」(自然科学部)では、重曹やクエン酸を用いた実験をしました。「コマがまわるといろが見える?!」(自然科学部)では、ベンハムのコマを利用して色が見える様子を体験してもらいました。「知ってる?とおくにとぶタネ」(1年生)ではSS探究Ⅰで取り組んだ「アルソミトラ」の種をモデルとした飛行物を紙で作成し、飛ばしてみることをしました。

小学生のみなさんが元気に、試行錯誤したり考えたりしている様子が印象的でした。参加した生徒も充実感が得られたようです。

参加いただいた小学生のみなさん、古川中央児童館の先生方、ご覧いただいた宮城教育大学の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

(参加した生徒の感想)

・化学実験に興味を持ってくれたようで嬉しかった。

・小学生にドローンの楽しさをアピールすることができてとてもよかったです。 また、人に何か教えるという点でも良い経験になれたし、小学生の人たちも楽しそうに遊んでくれていたのでとてもよかった時間だと思いました。また、ドローンの着地地点を決めてドローン輸送のようなかたちにしたのが児童にうけて良かったです。

・小学生とどうやったらさらにアルソミトラが飛ぶのか一緒に考えられた。学年によって教え方や指示する仕方が上手く伝わらない場面があったが言葉を言い換えて伝えたりすることで理解してくれたのでとてもいい経験になった。

【重要】11/29実施予定の小学5・6年生対象東北大学フィールドワーク(出前授業)中止のお知らせ

11/29(土) に実施を予定していた東北大学フィールドワーク(出前授業)は、クマ遭遇防止のため中止といたします。

楽しみにしておられた皆様には大変申し訳なく思います。

代替として12/21(日)に本校の理科実験室にて東北大学実験講座を行う予定です。

内容や募集等については、後日WEBサイト等で改めて告知いたします。

古川黎明中学校・高等学校

9/6(土)第4回 おおさきしiPadまつり開催しました。

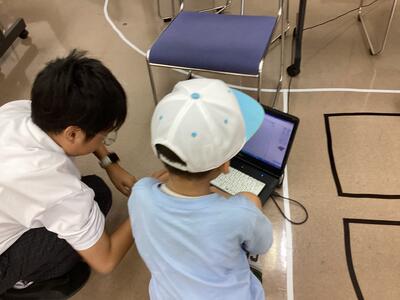

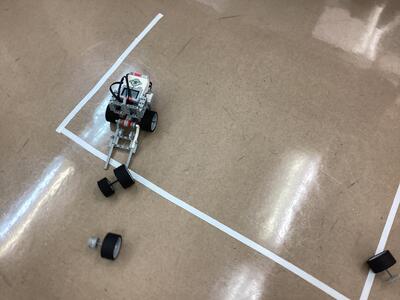

9/6(土)第4回 おおさきしiPadまつりを開催し、大崎市管内の小学3年から6年生を対象に43名の児童が参加しました。目的は小学生がICT活用能力を高め、クリエイティブな才能を開花させること、高校生が小学生を指導することにより、SSH事業の地域への成果普及を図るでした。

当日は、高校生が指導者になり、児童にiPadでプログラミングを組み、ドローン、ボール型の機械を操作し、実際にプログラミング通りに動いたり、自分の思い通りに動かそうと操作をしていました。

児童の感想では、「家でもプログラミングのアプリを入手して、もっとしてみたいと思いました。高校生のお兄さんお姉さんが優しかったです。」「ぼくが前に体験したプログラミングとは少しちがった命令の出し方だったので、プログラミングにはいろんな種類があるんだと思いました。もっとプログラミングについて知りたいと思いました。ドローンもロボットもプログラミングで動かせるので、他にもいろんなものをプログラミングで動かしてみたいです。」

参加された保護者の感想では「高校生が講師をしてくださるのがとても良いなと思いました。一生懸命してくださってありがとうございました。私はプログラミング世代ではないので、私も勉強になりました。プログラミングだけでなく、普段なかなか触れる機会がない高価なドローンやスフィロを使わせていただき、貴重な体験になったと思います。このような機会を設けてご準備いただいたこと、また参加 させていただいたことに感謝しています。どうもありがとうございました。」

指導した高校生からは、「子供と触れ合い、ITの面白さを教えるという経験はとても楽しかった。また、現在では小学校でもiPadを使っていて教育が行き届いていることに驚いた。」

本事業に参加していただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

9/2科学講演会を行いました

9月2日(火)に本校を会場に「科学講演会」を開催しました。

今年度は東北大学の小野円佳先生を講師にお招きし、「物理で拓くガラスの世界 ~古代ガラスから量子通信まで~」と題して講演いただき、全校生徒が拝聴しました。

身近な素材であるガラスを題材とし、現代社会に不可欠な光ファイバ技術や半導体にも使用されていることなどをわかりやすくお話しいただきました。

生徒の感想

・最近よく耳にするようになった光ファイバも、まだまだ光の損失が大きいなど欠点があったことに驚いた。 現代で素晴らしい技術が開発されたと賞賛されるような(今回でいう光ファイバ)ものでも大きな欠点はあり、先生のようにそれを解決しようとずっと研究をされる方も多くいるのかなと思いました。今日はガラスのことだけでなく大学、大学院の話など将来に向けてのお話も多く楽しかったです。

・自分の中でガラスについて知ってたことといえば「砂に火を加えて作るもの」「温めると柔らかくなり、加工しやすい」ぐらいだったので、そもそものガラスの性質をはじめ、ガラスの歴史や進化について詳しく聞くことができて有意義な時間だった。途中内容が難しい部分もあったが、それぐらい未知の可能性を秘めている物質なんだと実感できたし、今後ガラスがどのような進化をしていくのか楽しみになった。自分が将来学びたい宇宙の分野においてもガラスの可能性を見出せるかもと今回の公演で思ったので過去にそのような事例があったのか調べたり自分なりのアイデアを考えてみたいと思った。

・現状のシミュレーションでできることについて個人的に話を聞くことができ、長期的な現象のシミュレーションが現状不可能であるということを知り、それが可能になればより世界が広がるのではないかという今後のワクワクするような研究の発展について想像を膨らませることができた。

・先生の女性と男性をあまり気にしない環境を作っているというお話がとても良いことだと思いました。性別を気にせずさまざまな人と研究を重ね、学びを追求し続けている姿勢が本当にかっこいいと思いました。

・自分の探究したいと思ったことに誰の目も気にせずに探究できるような環境を自分自身で整え、一生をかけて追求していくという先生の強い意志をとても感じました。それは、誰でもできるわけではないと思うので、かっこよく、尊敬しました。今回の講演で、自分の本当にやりたいことを明確にすることが大切だと思いました。本日は本当にありがとうございました。

・博士号という存在は知っていましたが、課程博士や社会人博士などといった種類については知らなかったし、この講演会がなければ知る機会もなかったと思うのでとても勉強になりました。今後は自分で調べてみて大学選択などにつなげていきたいです。

「科学」講演会となると理科系のお話が多くなりますが、ガラスという身近な素材は社会を支えるものでもあり、文系(社会科学など)の面からも大いに学ぶことがある内容でお話しいただきました。また、女性の理系キャリアという視点での内容や、博士課程で学ぶ意義なども生徒には新鮮だったようです。

この講演会から得た「気づき」などを手がかりとして、これからの探究活動や探究的な学びを深めていくことができると思います。

御講演いただきました小野先生、ありがとうございました!

政策甲子園決勝大会 特別賞受賞!!

日本青年会議所が主催する「第三回 全国高校生政策甲子園」の決勝大会が8月25日に国会議事堂で開催されました。

本校からはお米プロジェクトの4名が参加しており、7月24日に東京都庁を会場に行われた東日本大会で出場権を獲得し、決勝大会に臨みました。

タイトル「日本の主食である米を守るため、農業従事者の激減に対し、耕作の請負を可能にする

直播への転換を支援する。」

結果は、自由設定部門で特別賞(日本青年会議所会頭賞)を受賞することができました!

フィールドワークの際にお世話になりました農業者の方々やプレゼンテーションや資料をご覧いただいて助言をいただきましたみなさまなど、多くの方々のご支援があって第1位となる特別賞の受賞に結び付きました。ありがとうございました。

なお、最優秀賞は「LINEによる国民投票」で決定することとなります。ぜひご覧いただきますようお願いいたします。日本青年会議所のLINEを友だち登録して、投票することとなります。(9月1日~20日)

応援いただきますようお願いいたします。

(参考)

・日本青年会議所 第3回政策甲子園 ホームページ https://www.seisakukoushien2025.com/

・LINEアカウント(友だち登録のための二次元コード) https://line.me/R/ti/p/@705lepyr?from=page&liff.referrer=https%3A%2F%2Fwww.seisakukoushien2025.com%2F&searchId=705lepyr

8/17 パレット夏祭り 科学実験教室を実施しました

8月17日(日)パレット大崎夏祭りに古川黎明中学校・高校の自然科学部、有志の生徒が参加し、科学実験教室を実施しました。当日は約400名の小学生、

保護者の方が来場し、古川黎明による科学実験を体験していただました。

「地球折り紙をつくろう」「まわると色がかわるコマをつくろう」「目の錯覚をしらべよう」「プログラミングを動かそう」「振ると色が変わるふしぎな水」

5つに体験コーナーを準備し、地球の折り紙を作って地球の天気図を作成、コマの特性を感じ、模型の車や作業車を自分の作成したプログラミングで動かす等、体験させることができました。

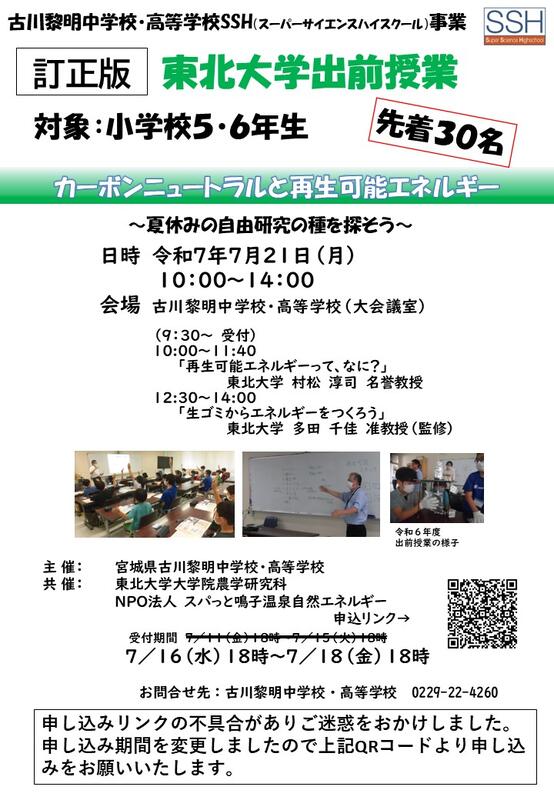

7/21東北大学出前授業を行いました!

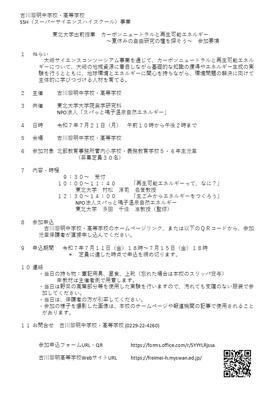

7月21日(月)にNPO法人スパっと鳴子温泉自然エネルギーのみなさまのご協力をいただき、

「カーボンニュートラルと再生可能エネルギー ~夏休みの自由研究の種を探そう~」

と題し、小学5・6年生を対象として講座を行いました。

小学生のみなさんのサポート役として、本校中高生もティーチング・アシスタントとして参加しました。

10:00~11:40 講座「再生可能エネルギーって、なに?」 東北大学 村松 淳司 名誉教授

12:30~14:00 演習「生ゴミからエネルギーをつくろう」

参加いただいた小学生のみなさん、ご協力いただきましたNPO法人のみなさま、ありがとうございました。

第4回iPadまつり参加者募集について 実施9月6日(土) 募集8月18日(月)から29日(金)まで

大崎でiPadを学ぼう!!!

「第4回iPadまつり」について、お知らせします。

このイベントは、小学生のみなさんのICT機器に触れる機会を増やし、iPadで色々な利用方法を体験、探究学習の質を、より一層高める機会として開催しています。

小学生のみなさん、ぜひ応募してみませんか。

日時:令和7年9月6日(土)午前9時30分から12時30分まで

場所:古川黎明高校(大崎市古川諏訪1丁目4番26号)

対象:小学校3年生~小学校6年生先着70名程度

応募方法:児童・生徒の保護者がご対応ください。チラシにある二次元コードまたは下記URLからお進みください。

https://forms.office.com/r/TdwDXCdGuG URLをクリックをクリックして申込み可能です。

応募期間:令和7年8月18日(月)午後6時から29日(金)午後6時まで

7/28武蔵SDGs地域探究ツアーin東北 同世代交流に参加しました。

7月28日から30日にかけて、東京の武蔵高校などの学校に通う中高生14名が大崎市を訪れました。

その初日である28日にはあすも(地域交流センター)において同世代交流が行われました。本校生徒14名が参加しました。

大崎市世界農業遺産未来戦略室の講話を伺った後、ワークショップを行いました。

ワークショップでは本校の研究や活動の紹介の後、意見交換を行いました。本校の発表は以下の3つでした。

・加工品を使って大崎の農業を盛り上げたい。(高3)

・日本の主食である米を守るため、農業従事者の激減に対し、耕作の請負を可能にする直播への転換を支援する。(高3)

・生物多様性に関する活動(高2)

本校にとって初めての実施でありましたが、参加した各校の中高生の良い意見交換の場になったようです。

ファシリテーターを務めていただいた大崎市世界農業遺産未来戦略室の皆様、企画・運営を行われた武蔵高校様及びみやぎ大崎観光公社様など、多くの皆様に支えられて行うことができました。御礼申し上げます。

参加した各校の中高生と黎明生のみなさん、ありがとうございました!

<参加した黎明生の感想>

・他県の方と交流する貴重な機会になりました。私たちとは違う目線からの意見は今後の探究の参考になったと思います。質問も活発に出ていて、大崎耕土について興味を持ち、知ろうとしてくれているのが分かって嬉しかったです。また、発言の際の豊富な語彙と高いコミュニケーション能力には見習いたいところがありました。

・農業や、生き物であったりSDGsに基づいたテーマで他校の生徒さん達と意見交換をすることが出来、とても充実した時間だと感じました。自分が気づかなかったところに着眼していたり、考え方が違うと驚きやそういう気づきもあるのだと関心を持ちました。

・住んでいる場所が異なる人と意見を交換する中で、私たちが住んでいる自然に囲まれている場所はどこにでもある訳ではないということを認識することができ、この地域のことをより知っていきたいと思いました。

・最初は緊張しましたが、大崎市の自然や現状について班で意見交換をし、活発な活動ができてとても良い時間でした。自分が知らなかった大崎市についてや、新鮮な意見が多く出てとても面白かったです。自分が今やっているSS探究も先輩たちのようなレベルに到達出来るように頑張りたいと思います。

・普段生活していれば、絶対に関わることのない同世代の学生と意見交換できたことは、とても貴重な経験になりました。それぞれの視点で意見出していくと、見えていなかった問題が見えてきたりして面白かった。

・地元である大崎が持ってる豊かな自然や伝統のある地域づくりをいろんな人達とお話して紹介、意見交換することで自分の中でも大崎耕土についてより深く理解することができて、また、たくさん意見交換をして自分の視野を広げることができてとてもいい体験になりました。

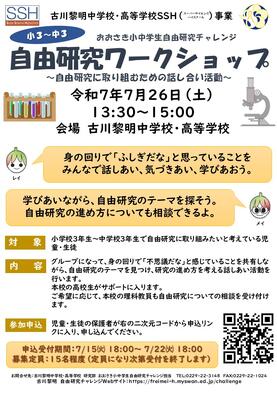

おおさき小中学生自由研究チャレンジのワークショップを行いました

7月26日(土)の午後1時30分から、本校を会場に「おおさき小中学生自由研究チャレンジワークショップ」が行われました。

小学生13名が参加し、自由研究で取り組みたいことを述べ、高校生のティーチング・アシスタントと意見交換をしていました。

みなさんの自由研究がよりよいものになればうれしいです。

参加いただきました小学生のみなさん、ありがとうございました!

おおさき小中学生自由研究チャレンジは9月12日までエントリーを受け付けております。

みなさんの応募をお待ちしております!

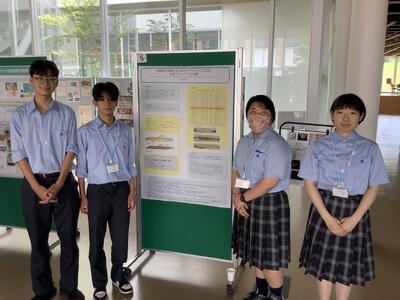

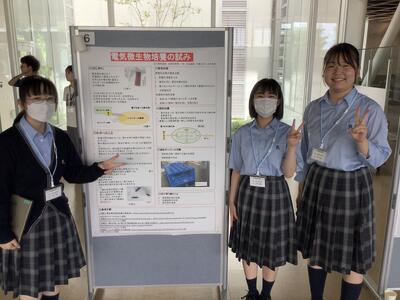

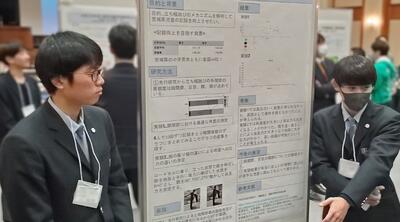

7/26(土)日本動物学会 東北支部高校生ポスター発表に参加しました。

7月26日(土)に東北大学青葉山コモンズで開催された「日本動物学会 東北支部大会 ポスター発表」に本校の1・2年生の4つの班が参加しました。

ポスター発表では次の4班のテーマで行いました。

「クサイロアオガイの変態誘起物質の探索」

「宮城県県北地域におけるドジョウと国外外来種カラドジョウとの交雑」

「電気微生物培養の試み」

「ホヤを使用した循環器の動物実験代替法」

先行研究をしている大学の先生からも意見をいただき、他校のみなさんにも聴いていただき、質疑応答や意見交換ができました。

また、他校の発表を聴く機会となり、大いに学びになりました。貴重な機会をいただき,ありがとうございました。

最後に、4班すべてに優秀賞をいただき、より一層の探究活動の励みになりました。

7/12~13「第7回 生物の多様性を育む農業国際会議」に生徒2名が参加しました!

本校では昨年度の「生物多様性地域戦略」のスクールミーティングに続いて、本年11月の「蕪栗沼・周辺水田」のラムサール条約登録20周年に向けて「おおさきGIAHSアカデミー」に参加しています。

その一環として、本校高校2年の生徒2名が徳島県小松島市で開催されました「第7回 生物の多様性を育む農業国際会議」(7月12日~13日)に参加いたしました。この国際会議は11年前に大崎市でも開催されたもので、今年で7回目を迎えたそうです。

現地では、12日に徳島県の高校(小松島西高校、城西高校神山校、阿南光高校)のみなさんと「田んぼの生きもの調査」を行い、徳島の高校生や韓国からの参加者とも交流しました。

また、12日の調査結果や普段の取組みについて、13日の午後に発表しました。蕪栗沼・周辺水田でのマガン観察や田尻地域での田んぼの生きもの調査の結果について川柳を交えながら報告し、報告の最後には 雁をかたどった「雁ピース」で会場を盛り上げていました。

派遣された生徒たちは、

・宮城と徳島の田んぼをそれぞれ調査したことで、違いを意識できた。

・当たり前に暮らしていた環境がいかに恵まれていたかに気づくことができた。

・徳島の高校生との交流を通して見聞を深めることができた。

と感想を述べており、今後の活動に活かせる2日間となりました。

お世話になりました大崎市のみなさま、徳島県小松島市をはじめとする参加者のみなさま、ありがとうございました。

第3回政策甲子園決勝大会出場!!

7月24日に東京都庁を会場に第3回政策甲子園東日本予選が行われました。(主催:日本青年会議所)

本校からは「お米プロジェクト」が参加し、「② 自由設定部門:あなたは総理大臣 !! 地域の社会課題と明るい未来 !」という部門に出場しました。

タイトル:日本の主食である米を守るため、農業従事者の激減に対し、耕作の請負を可能にする直播への転換を支援する

結果は第2位でした。

発表に向けて資料の作成やプレゼンテーションの練習を重ねていった成果が発揮され、質疑応答も対応できたそうです。

決勝大会は8月25日(月)に国会議事堂(参議院)で行われる予定です。

今回の発表に際し、ご尽力いただきましたみなさま、ありがとうございました。

引き続き、よろしくお願いします。

7月26日(土)のオープンキャンパスⅠについて

7/26は予定どおり、古川黎明高校オープンキャンパスⅠを開催いたします。

猛暑が続いてはおりますが、冷房を完備した教室での説明・発表等で皆様をお迎えいたします。

なお、熱中症等の事故防止の観点から、最後に予定しておりました部活動見学を時間短縮し、30分のみとさせていただきますのでご了承ください。また、校内に自動販売機はありますが、水分補給等の準備もよろしくお願いいたします。

※実施要項については、「入学案内」→「学校説明会案内」から御覧ください。

第5回 おおさき小中学生自由研究チャレンジについて

「第5回 おおさき小中学生自由研究チャレンジ」について、お知らせします。

このイベントは、小中学生のみなさんの自由研究活動を応援し、探究学習の質を、より一層高める機会として開催しています。

小中学生のみなさん、ぜひ応募してみませんか。多くのみなさんのチャレンジをお待ちしています!

おおさき小中学生自由研究チャレンジのサイトはこちらからお進みください。↓

https://sites.google.com/gs.myswan.ed.jp/jiyukennkyuentrance/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?pli=1

<主な日程>

1 ワークショップ(7/26午後)

2 テーマ相談(7/28~8/4)→テーマ相談の申込みフォーム

3 申込み(8/1~9/12)作品の提出、交流会(10/5)の参加→作品応募・エントリーフォーム

※ 参加児童・生徒の保護者が、上記リンクから必要事項を入力して申し込んでください。

4 作品の提出(期間:9/1~9/12)

方法:郵送又は持参 (古川黎明中学校・高等学校あて)

郵送の場合の送付先 〒989-6175 宮城県大崎市古川諏訪一丁目4‐26

5 Web発表(9/21~10/12) 自由研究チャレンジのサイトで行います。

6 展示発表 (9/28~10/12)会場:パレットおおさき

7 交流会(10/5午後) 会場:パレットおおさき

<対象> 大崎地域および近隣の小学校3年生~中学校3年生

(一人で取り組んだ自由研究でも、グループで取り組んだ自由研究でもよいです。)

<テーマ> 理科、社会、算数・数学、情報、環境、食、文化などの自由研究・探究活動

<展示発表・交流会の場所>

大崎生涯学習センター(パレットおおさき) 〒989-6136宮城県大崎市古川穂波3丁目4-20

<作品の形式>

模造紙またはA0判で1枚に自由研究の内容をまとめ、大型のパネルに貼り付けて展示及び発表を行います。

交流会における対面発表時に、模型などの作成物、実験装置、ノートパソコンやタブレットなどを提示することはできますが、化学薬品や生きている生物を展示会場に持ち込むことはできません。

<表彰>

優れた研究に対して優秀賞を授与します。特に優秀な研究がある場合は特別に賞を設定します。

7/21東北大学出前授業の申込は本日7/18㈮18時までです。

7/21東北大学出前授業の申込状況は、7/18㈮8時現在20名です。あと10人の余裕があります。

参加ご希望の場合は、本日7/18㈮18時までに、下記お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdchKxFSCmPe0smBVVXd3Ly_-I_R5uxlNj-4m8s2533cTtVXA/viewform?usp=header

【申込期間変更】7/21東北大学出前授業の申込を7/16~7/18に変更しました。

「【参加申込フォーム不具合】7/21東北大学出前授業の申込について」でお知らせしましたように、7/11時点で参加申込の受付ができない状況にありました。ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。

改めて下記の通り申込を受け付けますので、参加ご希望の方はアクセスして所定の事項にご回答いただき、申込手続きを行っていただくようお願いいたします。

変更後の申込期間

7月16日(水)18時~7月18日(金)18時

申込フォーム https://sites.google.com/gs.myswan.ed.jp/jiyukennkyuentrance/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

【参加申込フォーム不具合】7/21東北大学出前授業の申込について

7月5日に掲載しました「7/21 東北大学出前授業を開催します。参加者募集!」の参加申込フォームに不具合があり、申込できない状況になっております。原因究明等を行っておりますが、現在まだ解明できていない状況です。御迷惑をおかけして大変恐縮ですが、申込期間について改めて設定させていただきます。詳細については7月14日(月)に改めて本ホームページに掲載させていただきます。よろしくお願いいたします。

古川黎明高校 教頭

7/26 おおさき小中学生自由研究チャレンジ ワークショップを行います。 参加者募集!

毎年10月に行っている「おおさき小中学生自由研究チャレンジ」に向けて、ワークショップを行います。

応募を希望しているみなさんは、ぜひ参加してください!

日時:7月26日(土)午後1時30分から午後3時まで

場所:古川黎明高校(大崎市古川諏訪1丁目4番26号)

対象:小学校3年生~中学校3年生で自由研究に取り組みたいと考えている児童・生徒

内容:グループになって、身の回りで「不思議だな」と感じていることを共有しながら、自由研究のテーマを見つけ、研究の進め方を考える話しあい活動を行います。(本校の高校生がサポートに入ります。)

応募方法:児童・生徒の保護者がご対応ください。チラシにある二次元コードまたは下記URLからお進みください。

https://forms.office.com/r/ECT2c2wqBv

応募期間:7月15日(火)午後6時から7月22日(火)午後6時まで

7/21 東北大学出前授業を開催します。参加者募集!

7月21日(海の日)に本校を会場に「東北大学出前授業」を開催します。(午前10時から午後2時まで)

この講座は、小学5・6年生のみなさんを対象に、特定非営利活動法人スパっと鳴子温泉自然エネルギーの協力で行います。「カーボンニュートラル」「再生可能エネルギー」などに着目し、大崎の地域資源に着目して基礎的な知識を学び、エネルギー生成の実験を行います。

参加対象 北部教育事務所管内小学校・義務教育学校5・6年生児童(募集定員30名)

内容 10:00~11:40 講義「再生可能エネルギーって、なに?」

12:30~14:00 演習「生ごみからエネルギーをつくろう」

参加申込 について

古川黎明中学校・高等学校のホームページリンクから、参加児童保護者が直接申し込んでください。

申込期間 令和7年7月11日(金)18時~7月15日(火)18時

QRコード https://forms.office.com/r/SYYYLRjssa

6/25~7/2 授業公開週間のお知らせ

7月2日まで授業公開週間を行っております。

この機会にぜひ、本校にお越しください。お越しをお待ちしております。

ご不明なことは担当あてお問い合わせください。

なお、7月1日(火)については、高校1年は2校時以降、また高校2年は5校時以降から参観可能となります。

よろしくお願いいたします。(担当 研究部 小野寺)

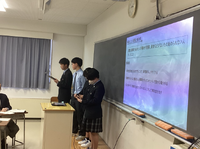

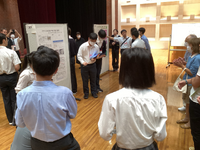

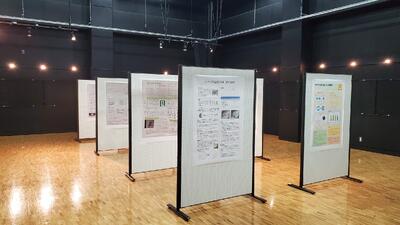

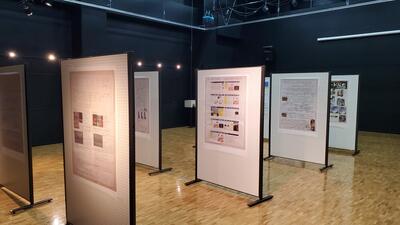

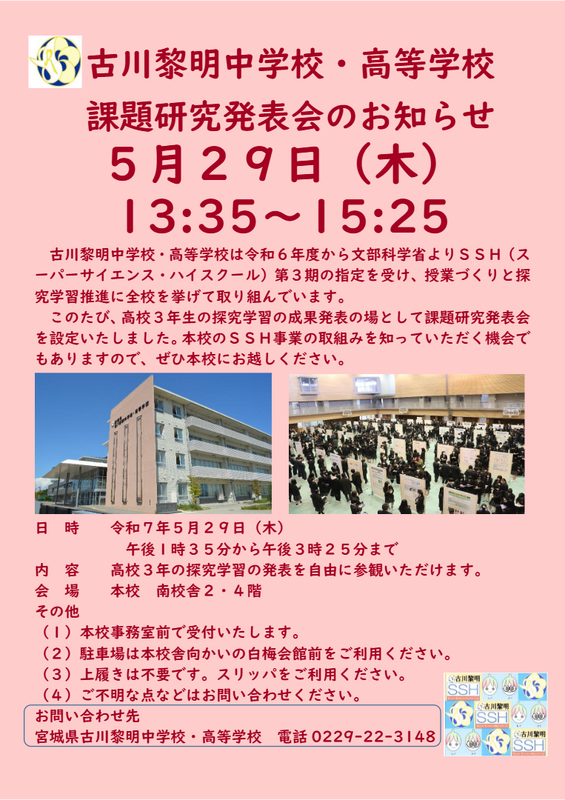

5/29 SS探究Ⅲ課題研究発表会・探究担当者等情報交換会の開催について

古川黎明高校はSSHの認定校として探究学習に力を入れてきております。

高校3年生が研究してきた課題研究の成果発表会を次のとおり実施します。

あわせて、探究担当者等情報交換会を行います。ぜひお越しいただきたく、お知らせします。

ご参加を希望される方は申込みをお願いします。(保護者、地域にお住まいの方以外)

https://forms.office.com/r/qNMmjyTR3v

ご不明なことがありましたらお問い合わせください。(電話 0229-22-3148)

みなさまのお越しをお待ちしております。

場所 古川黎明高校

日時 令和7年5月29日(木)

12:40~ 受付

13:00~13:20 趣旨説明 場所:大会議室

13:35~15:25 SS探究Ⅲ 課題研究発表会(2・4階教室等)

13:35~13:55 発表① 14:00~14:20 発表② 14:30~14:40 休憩

14:40~15:00 発表③ 15:05~15:25 発表④

15:35~16:30 探究学習担当者等情報交換会 場所:大会議室

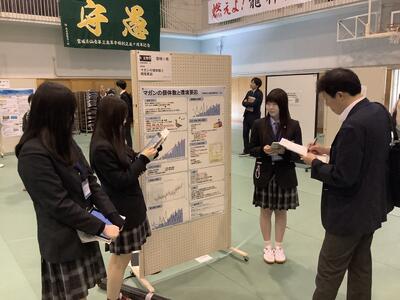

5/15(木)三高探究の日にポスター発表で参加しました。

5/15(木)仙台三高で実施された三高探究の日にポスター発表で生徒12名、3題で参加しました。

「マガンの個体数と環境要因」「小型地震再現装置の作成と波形の再現」「大崎市立おおさき日本語学校開校で考える多文化共生〜留学生で地域を活性化するために〜」

三高生、他の学校の生徒、大学の教授の方々と質疑応答を行い、今後の探究活動へさらなるよい刺激になりました。

5/14(水)サイエンス研修 南三陸FWを実施しました。

5月14日(水曜日)

校内で南三陸フィールドワークを企画し、中学生20名、高校生20名、計40名が南三陸町自然環境活用センターと志津川湾を訪れ、海洋生物臨海実習に取り組みました。干潟の生き物調査を実施し、干潟にどのような生き物がいるかを調べ、志津川湾の干潟には、絶滅危惧種Ⅱ類の「ツブカワガンショウ」「ヤマトクビキレガイモドキ」を生徒自身が発見し大いに海と自然を感じることができました。

生徒の感想「干潟はこれまであまり意識したことのない物だったが、今回のフィールドワークを通じて、干潟はその地域に深く根付き生態系の維持に貢献していることを知った。」「干潟を大切にするということは、生態系の命を守るだけでなく、私たちの生活を守ることにも繋がるということだと深く感じました。」

3/18 宮城県宮城第一高等学校「探究活動成果発表会」

本校高校2年生より5班15名の生徒が研究発表に参加しました。

大崎に関する研究、農業に関する研究など本校の特色のある研究を紹介することができました。

3/14 「ヒトスジシマカをじっくり“観る”」アース製薬株式会社と宮城県の包括連携協定にもとづく理系人材育成事業

~ヒトスジシマカの行動観察を通して

「気づき」から「問い」そして「確かめ」に至る科学のプロセスを体験する研修~

第3期SSHで育成する資質・能力の伸長を目指し、「探究ループ」を体験する探究学習実習と生物飼育室のバーチャル見学の研修を行いました。合わせて、先端科学技術を活用して研究開発を展開する企業の実際に触れる機会を通じ、在学中の学びがどのように社会と通じているか理解を深める機会としました。また、課題研究において虫の生態を探究する意欲をかきたて、継続的にアース製薬の支援をうける連携関係の構築を目指すことも目的として実施しました。

実際の実験では、蚊の誘引・忌避を引き起こす物質を考え、白と黒のペンケースを置いたり目薬を染み込ませた紙を近づけたりして、どの色や液体に寄ってくるかを調べ黒っぽい色に寄ってくる傾向があることや、温度が高い場所に集まってくることを確認しました。

生徒の感想としては、「実際の蚊をここまで間近で見て、網から針を刺すのを見たのは初めてだ」「唐辛子のエキスに蚊が離れていったのが印象的だった」「手の汗の多さで汗が多い方によっていったので夏場に向けてしっかりと対策したい」「虫除けは日焼け止めのあとに塗る方がよいことがわかってよかった」

東日本放送の動画は下記をクリックしてください(東日本放送のサイトに掲載された動画です)。

東日本放送「蚊を観察して科学に興味を 宮城・古川黎明高校で特別授業」

2/3おおさきGIAHSアカデミー(第1回 蕪栗沼見学等)

大崎市にはラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)の指定を受けている湿地が2か所あります。

そのうちの1つである、「蕪栗沼・周辺水田」は平成17年に登録され、今年で20年を迎えます。

このことを記念して、大崎市の主催で「おおさきGIAHSアカデミー」が開講され、その第1回として2月3日に現地見学会が行われ、生徒14名が参加しました。

当日は環境省の方の講話の後、バスに乗って蕪栗沼に向かいました。

途中、蕪栗沼付近におけるふゆみずたんぼの取組を伺い、鳥の様子を観察した後、蕪栗沼でマガンのねぐら入りの様子を観察しました。

実際に現地で観察する機会は貴重なものでした。おおさきGIAHSアカデミーは11月まで続きますので、各回の講座や見学を通して蕪栗沼・周辺水田や今後の地域のあり方について考える機会としてほしいと思います。

(生徒の感想)

・ふゆみずたんぼの重要性を初めて知りました!また、農業との共存が難しいということも改めて知ることができました。もっとマガンについての知識を深め、解決策やよりよくするにはどうしたらよいのか考えてみようと思います。

・久しぶりに自然とふれあい、壮大さを強く感じました。マガンが飛んでくる数が想像の数倍多く、とても驚きました。

・小学生の時以来の蕪栗沼でしたが、小さいころには理解できなかったことが、高校生になってもう一度説明を受け、改めて知ることができました。そして、蕪栗沼の魅力を見つけることができました。

・今回の活動で、知っているようで知らなかったラムサール条約の内容や、なぜ蕪栗沼がラムサール条約湿地として登録されているのか、マガンの鳴き声の秘密がわかり、とても充実した時間になりました。今後、マガンの飛来数の維持に必要な取り組みについて知りたいです。

・マガンについてのお話で、前は害鳥だと思われていたことに複雑な気持ちでした。しかし、だからこそ、人と生物がどうすればお互いが良い思いをして暮らせるのか、ということに興味が湧きました。

2/2政策提言発表会(主催:吉野作造記念館)に3つの班が参加しました

大崎市古川が輩出した政治学者・吉野作造を顕彰する吉野作造記念館の開館30周年を記念して、おおさきデモクラシーフェスが行われました。その2日目である2月2日(日)に、大崎市地域交流センター(あすも)を会場に「政策提言発表会」が行われ、本校から3つの探究班(高2)が参加しました。

(参加班)・大崎市における同性パートナーシップ制度の導入について

・外国人に選ばれるまち大崎市

・加工品で大崎の農業を盛り上げたい

3つの班はデモクラシー塾(主催:吉野作造記念館)や学校内外での探究学習の成果を生かして、自分たちでよく調べ、考えて発表に臨んでいました。インタビュー調査や要綱案の作成、関係機関との打合せや意見交換、現場見学や交渉など、ここまで実際に足を運んで学習してきた内容をもとに政策を提言していました。

指定討論者の大崎市のみなさまとコーディネーターの先生方から助言いただいたことをもとに、今後の探究学習を大いに進化させていくことができると思います。また、他校の発表から学ぶことも多かったようです。

この機会を頂戴しました吉野作造記念館のみなさま、指定討論者の大崎市(まちづくり推進課男女共同参画推進室、おおさき日本語学校、農政企画課)の職員のみなさま、コーディネーターのお二方、参加されたみなさまに感謝いたします。ありがとうございました。

(参加した生徒の感想)

・政策提言発表会を通して探究を進めていく上で自分たちに足りない考えや視点を得ることができました。今回の発表では、中間発表で大学教授の方々からいただいたアドバイスを取り入れた発表ができたと思います。今回の発表で、またアドバイスをいただいたのでこれからの探究でそれを取り入れていきたいです。

・様々なアドバイスをいただき、より探究の内容を深めることができたと思います。中間発表会では、法律の存在や条文の作成などのアドバイスをいただくことができ、今までになかった新たな視点で探究を進められました。今後の探究に向けて、実際に導入に向けて私たちができることは何かを見つけて取り組んでいきたいです。

・初めは研究内容が文系なのでどのように進めればよいのかと思いましたが、当事者団体に会いに行ったり、市役所にインタビューしに行くなど行動し、デモクラシー塾でいただいたアドバイスや経験を通して満足のいく発表内容にすることができました。

・発表を重ねていくたびマップアプリの期待値がどんどん高くなっていっているため迅速に開発を進めないといけないと思いました。先生からのアドバイスとして、私たちだけで作るのではなく、留学生と共同で制作していくといいという意見がとても印象強いです。留学生も大崎に来て、いいなと思った場所を自分でピンを付けられると使っていて楽しいし、共に生活をしているという実感が湧きやすいため、その機能を入れられるのであれば挑戦してみたいなと思いました。

・前日のサイエンスフェスティバルとは違って主に大人に向けての発表だったため、また違った緊張感を持って臨みました。発表自体は今までも何度も話していたこともあって、しっかり研究成果を発表することができました。また、質疑応答でもこれまでの経験や調べたことを思い出しながら、あまり詰まることなくスムーズに回答ができたと思います。ナスンドケーキもとても好評で、今まで探究活動頑張ってきてよかったなと感じ、すごく嬉しかったです。探究成果、だけでなく今回は「政策提言」ということで、どのようにまとめるべきか悩んだ節もありましたが、最終的にはとても満足のいく発表会になり楽しかったです。

・他校の発表に対するコーディネーターの感想にすごくインスピレーションを受けた。今まで当たり前だと思っていたことが、本当に当たり前で正しいことなのか、日々の生活に疑問を持っていきたいと思った。

・1年かけて真剣に取り組んできたからこそ、緊張やプレッシャーも感じたが、それ以上に私たちの探究活動の成果を多くの人に知ってもらいたい、そして次に繋げたいという想いが強くあった。だから、大勢の人を前に、今まで積み重ねてきた努力と経験を自信に変えて、納得のいく発表をすることができた。

・今回の政策提言に参加したことで、私達の探究が自分達だけの探究から他の人や市を巻き込んだより大きい探究になり、それぐらいの規模のものを扱う事が出来るのだなと驚きもありましたが、今までやってきたものがこのような形で多くの方に届けられてとても嬉しく、楽しかったです。

2/27 高校生によるナノテラス計測実習(全国3校目 県内2校目)

ナノテラスにおける高校生の測定実習を、仙台市が提供するNanoTerasuシェアリング2000の制度を利用することにより、宮城県と東北大学大学院農学研究科の協力のもとで実施し、最先端の研究施設を実際に利用することを通して理数系領域への興味関心を高めることを目的として実施しました。本校のSSH運営指導委員長の東北大学名誉教授・村松淳司氏、農学部大学院教授・原田昌彦氏による協力のもと、実施することができました。

高校生よるナノテラス計測は、県内で2校目、全国で3校目の利用になりました。参加した生徒たちも世界最先端技術のつまった施設の見学、利用により様々な刺激を受けたようです。

本測定においては、生物の形態形成のみならず、炭酸カルシウムに着目したバイオミネラリゼーションにおける化学的事象、測定原理や生物の形態に関する物理学的事象についての理解を深めることを目指し、以下の試料についての測定を行いました。

・炭酸カルシウムの結晶・ヨモギタマバエの虫こぶ・イソギンチャク・ミミズの卵と幼虫・クサイロアオガイ幼生・稚貝・サンユスリカ・アニサキス・籾殻つきの米・ヤスデ・ゲジゲジ・つくし

また、東北大学農学部、図書館の見学も実施され、東北大学に触れる1日となりました。

1/23SSHタイ王国海外派遣報告会を行いました。

1月23日の放課後に、昨年12月にタイ王国に派遣された生徒たちによる報告会が行なわれました。

派遣された生徒から、全体の行程の紹介の後、班ごとに行く前の準備や苦労したこと、現地での実践や感想について発表しました。

当日は生徒22名と教員など15名の計37名が発表を聴きました。来年度の派遣に向けて意欲を高めていく機会になったようです。

(参加した生徒の感想)

・先輩方が行っていた研究の内容もさることながら、タイでの海外研修の様子もとても興味深いものばかりでした。報告会を通し、現地での経験やタイの生徒との交流をとても大切に思っているのだという印象を受けました。海外で堂々と英語を使って発表し、質問にもしっかり返答するというのは並大抵の努力ではできないことだと思いました。

・タイに実際に行った人の感想や、どんな発表をしたのかを聞けたのがとても良かったです。とても参考になりました。わたしもタイに行けるように頑張りたいです。

・とても分かりやすい説明でより一層タイに行きたいという気持ちが強くなったので、探究にしっかり励んでいきたい。

・タイでの研修の内容や様子を知ることが出来て良かった。他校でも英語の発表練習をしていたことに驚いた。大変そうだとは思うが、タイに行きたい気持ちがより高まった。

1/28~2/1タイ王国プリンセスチュラポーンサイエンスハイスクールサトゥン校 訪日交流プログラム

2012年から交流を続けているタイ王国のプリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール(PCSHS)サトゥン校の生徒7名と先生方3名が1月28日から2月1日まで本校を訪れました。

<訪日プログラム>

1月28日 歓迎セレモニー

29日 サイエンス研修(大崎耕土フィールドワーク) 食文化、八寸筒、居久根研修

30日 サイエンス研修(東北大学災害科学国際研究所研修)

31日 授業交流(英語、情報)、部活動交流(茶華道)

2月 1日 黎明サイエンスフェスティバル

送別セレモニー

29日の大崎耕土フィールドワークでは雪が降る場面もあり、サトゥン校のみなさんは普段見慣れない雪景色を堪能できる機会がありました。30日は東北大学が世界に誇るナノテラスを見学しました。

31日の授業体験では、英語コミュニケーションⅠや情報Ⅰのクラスで交流を深めました。和気あいあいと話がはずんでいる様子や一緒に写真を撮っている姿が見られました。

1日の黎明サイエンスフェスティバルでは口頭発表やポスター発表を英語で行い、質疑応答を通して交流を深めました。

交流期間中、本校生徒にとってもよい学びとなりました。たのしい5日間となりました。

7名の生徒のみなさん、3名の先生方、ありがとうございました!

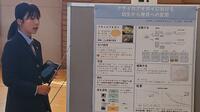

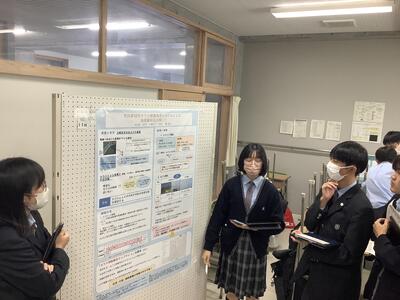

2/1 黎明サイエンスフェスティバルを開催しました

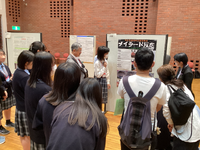

2月1日に、本校を会場に黎明サイエンスフェスティバルを開催しました。

発表していただいたみなさん、発表を聴きにきていただいたみなさんに感謝いたします。ありがとうございました。

<当日のプログラム>

9時45分~ 開会行事(SSH委員長挨拶、校長挨拶、来賓挨拶) 会場:アリーナ

全体発表 「ユスリカ科二属の酸性泉への適応進化」(本校自然科学部)

「Multi-Label Classification Of 14 Common Thorax Disease Platform From chest x-ray

Images Using Transfer Learning Techniques」

(タイ王国PCSHS(プリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール)サトゥン校代表)

10時45分~ 口頭発表(英語) PCSHSサトゥン校(3題)、本校高校2年(3題) 会場:視聴覚室

口頭発表(日本語) 仙台三高、仙台二華高、石巻好文館高、松島高校、加美農業高、本校 会場:大講義室

口頭発表(同) 松山高、クラーク記念国際高、加美農業高、南郷高、本校 会場:選択教室3・4

ポスター発表 本校(中・高) 会場:アリーナ

13時35分~ ポスター発表 会場:アリーナ カッコ内は発表題数です。

PCSHSサトゥン校(7)、仙台三(1)、仙台南(1)、気仙沼(2)、石巻好文館(5)、岩ケ崎(3)、

松島(1)、クラーク記念国際(2)、中新田(3)、加美農業(1)、南郷(1)、小中学生(6)、

本校(中学:8、高校51)

展示発表:古川工業(1)、鹿島台商業高校(4)、多賀城(2)、東桜学館(2)、一関第一(3)

15時10分~ 閉会行事(講評(SSH運営指導委員長)、SSH委員長御礼) 会場:アリーナ

盛りだくさんの一日でしたが、発表したみなさんのおかげで充実した内容となりました。PCSHSサトゥン校の7名のみなさんに加え、県内各高校から80名のみなさんにお越しいただきました。各校の発表を聴き、学びあう機会となったものと思います。ありがとうございました。

助言指導をいただきました先生方をはじめ、大崎市など関係機関、企業や団体、NPO法人のみなさま、保護者や地域住民のみなさまなど多くの方々にお越しいただきました。聴き手側のみなさまのおかげで発表者の知見が広がり、内容も深まったことと思います。ありがとうございました。

各会場の司会進行など運営にあたった本校SSH委員(高1・2年)のみなさん、会場設営・撤収を行ったみなさんと高3ボランティアスタッフとして活動した15名のみなさんをたたえたいと思います。

来年度は令和8年1月31日(土)を予定しています。来年度もどうぞよろしくお願いします。

12/25日本農業遺産東北地区高校生サミットを開催しました。

農林水産省では「日本農業遺産」を認定しており、東北地方では、岩手県束稲山麓(一関市ほか)、山形県最上川流域(米沢市、山形市ほか)と大崎耕土(宮城県大崎地区)が認定されています。それらの地域に立地する岩手県立一関第一高等学校と山県県立米沢興譲館高等学校、古川黎明高校の3校によるオンラインミーティングを開催し、日本農業遺産に関連して各校の研究内容の発表や意見交換を行いました。

助言者として国連大学の永田明様と盛岡大学の嶺岸玲子様、大崎市産業経済部農政企画課世界農業遺産未来戦略室小玉康裕様と三宅源行様をお迎えし、生徒の発表、意見交換の後にご指導いただきました。また、他校の生徒のみなさんとの意見交換、質疑応答もできました。初めての開催でしたが、研究内容の再検討のきっかけにすることができ、また、発表を通して自分の地域について振り返り、各地の認定地域のことを知る機会にもなりました。参加いただいたみなさん、各校の先生方、助言者の皆様に感謝申し上げます。

(本校生徒の感想)

・世界農業遺産に普段から触れながら学校生活を送っているからこその新しい考えや、他の地域での様々な取り組みを知ることができて、面白かった。

・これまで来たことの無いような質問、感想、指摘を頂けたので有意義な時間だった。

・他の学校やいろんな先生方に探究を聴いてもらい、アドバイスをもらえてさらに探究の質が上げられると思った。

・今まで発表ではいただけなかった指摘をしていただき、自分たちの問題点に気づくことができて有意義だった。他の学校の特色のある発表はとても面白かった。

12/10 SS探究Ⅰ「大崎学ミニ探究」発表会を行いました

高校1年のSS探究Ⅰでは第4期として「大崎学ミニ探究」を実施しており、統計資料などをもとに大崎地域の課題を探る学習を行っています。

12月10日にはその成果を発表し、質疑応答や意見交換をする発表会を行いました。

コメンテーターとして次の方々にご協力いただきました。

大崎市産業経済部農政企画課世界農業遺産未来戦略室

大崎市市民協働推進部デジタル戦略課

NPO法人古川学人、吉野作造記念館

NPO法人ハッピィート大崎

一般社団法人おおさき青年会議所

コメンテーターからの助言から学ぶことが多かったと思います。コメンテーターの皆さまにはご多用のところお越しいただきました。ありがとうございました。

(生徒の感想)

・コメンテーターや他の班の人からのアドバイスや質問を、今後の課題として頑張ろうと思います。他の班の他の視点からの意見も聴けて良かったです。

・コメンテーターの方からアドバイスをしてもらい大崎市の現状について色々考えることができる機会にすることができた。

・時間内にうまく調べたことをまとめることができ、ハキハキと話し落ち着いて発表することができた。iPadの画面で原稿を見ることに集中しすぎてあまり前を見て発表できたかったため、次回は人に対して発表するということを意識していきたいと思う。

・発表の時にジェスチャーをしたりスライドを指さしたりして発表出来たらもっと良かったと思いました。他の班でそのような工夫をしている人はほとんどの人が原稿をみないで聞いている人にアイコンタクトをして前を向いて発表していたので次の発表のときには私もそのようにしたいと思いました。

・他のメンバーとの協力や意見交換を通して、自分の考えを整理し伝える良い発表にできた。それぞれが持つ興味や知識を共有しより深く理解することができた。それを周りに分かりやすく伝えることは難しかったが、班のメンバーとコミュニケーションをとりながら発表のスライド作成や工夫についてもより良くしようと協力した。

・コメンテーターの方に資料に囚われず実体験とも絡めると良いと助言していただき、とても納得したため、今後の発表などの機会に取り入れていきたいと思います。

・大崎市の洪水の現状を知ることができて調べたからこそできることをやっていきたいです。

・ほかの班の発表を聞いて、スタート地点とゴール地点が噛み合っているか授業ごとに確認することが大事だと感じた。また、ただ説明するだけではなく、問いかけすることで聞き手に興味を引いて自分事だと考えられるようにもできるのだと思った。

12/20岩手県立一関第一高等学校「高志探究発表会」に参加しました

12月20日に岩手県立一関第一高等学校で開催された「高志探究発表会」に、昨年に引き続き参加しました。参加した班は次の3つです。

・マガンの個体数と環境要因

・小型地震再現装置の作成と波形の再現

・事実の取扱い方について新聞から考察する

一関第一高校の中3~高2の活気あふれる発表の中でポスター発表を行いました。

生徒同士の意見交換や助言者の先生方、一関第一高等学校の先生方にご指導いただくことができ、参加した生徒たちにとっての学びが大きかったようです。

他県の学校での発表は限られており、切磋琢磨の徳を積む貴重な機会をいただくことができました。一関第一高等学校の生徒のみなさん、先生方や助言者の先生方に感謝申し上げます。

(生徒の感想)

・一関第一高校の先生方などから今回の装置について色々指摘を頂いたり評価頂いたりした部分があったので、班の中で持ち帰って添削しながらサイエンスフェスティバルの時にもっといい状態で発表できるように今後取り組んでいきたい。

・黎明では出なかった意見も幅広く出て今後の研究の参考になりました

・探究テーマに対しての現在の結果と今後を伝えることができたと思いました。また、歯車やモーターに関して多くのアドバイスをいただいたので今後の装置の改良にいかしていきたいです。

・一関第一高校の先生方や生徒、専門家の方々から色々な指摘、褒め言葉、アドバイスなどをいただけて非常に充実した時間になった。

・中高一貫で探究に取り組んでいるということで、黎明では見られない中学生の新鮮な考えが見られて楽しかった。

・今回の発表会で、自分達にはなかった考えをたくさん頂くことができとても良かったです。また、対話を通して考えをより深めることができたので、今回の発表会で得たものをこれからの研究に活かしていきたいと強く思いました。

・今回は、校外の人や来賓の方々に向けた発表をしたため、校内の生徒に向けて発表するよりさらに引き締まりピリついた雰囲気と心持ちでの発表となった。それは、私たちにとってとても良い経験となり、終了後には大きな達成感を感じた。厳しい指摘も受けたが、より客観的な視点で助言をより多くの方からいただけたことは、今後の探究活動にとってとても良かった。また、来賓の方に「君達の探究すごくよかったから自信持ってね」、「とてもおもしろかった、すごいところに切り込んだね」とありがたい励ましのお言葉もいただき、探究への意欲もとても高まった。黎明高校の他の班の発表も聞けたことで、良い刺激を受けることもできた。班員との仲も深まり、非常に充実した一日となった。一関で学んだことは、今後の活動に生かしていけるよう班員で協力して取り組んでいきたい。

・大学の教授などの方々から良いアドバイスを貰った。改善点や新聞に関しての新たな知識など学ぶことも多かったので行って良かったと思った。一関第一高校の人たちの発表も面白かった。

・新しい発見がたくさんあった。いつも同じ環境でばかり活動していているより、外部に行く方がたくさんの刺激を受けることができることを再発見できた。

12/14みやぎ子ども未来博に参加しました。

12月14日に宮城県行政庁舎で開催された「みやぎ子ども未来博」に高校2年から3つの班が参加しました。

午前の口頭発表では「立幅跳のメカニズム」について研究している班が発表しました。質問もいただき、よい機会となりました。

午後は立幅跳の班のほかに、次の2班がポスター発表を行いました。

「C3植物とCAM植物の昼夜の二酸化炭素吸収量の違い」

「大崎市におけるパートナーシップ制度の導入について」

他校のみなさんにも聴いていただき、質疑応答や意見交換ができました。

また、他校の発表を聴く機会となり、大いに学びになりました。貴重な機会をいただき,ありがとうございました。

2/1 黎明サイエンスフェスティバルの開催について(お知らせ)

令和7年2月1日(土)に黎明サイエンスフェスティバルを開催いたします。

午後のポスターセッションはどなたでも参観可能です。探究学習の成果発表を行います。ぜひお越しください。

(実施時間 13:25~15:10)

ポスターセッションには、次のみなさんの発表を予定しております。

・タイ王国プリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール

・県内各高校(仙台第三、仙台南、石巻好文館、気仙沼、松島、南郷、加美農業、クラーク国際など)

・おおさき小中学生自由研究チャレンジに参加のみなさん

・黎明中3年、黎明高2年

スリッパはありますが、上履きをお持ちいただけると助かります。

高校入試で古川黎明高校を考えている中学生のみなさんや、中学入試で古川黎明中学校を考えている小学生のみなさんにとっては、黎明中高を知っていただくよい機会になるのではないかと思います。

ご家族や友人を誘ってお越しください。黎明中高でお待ちしております。

12/12文献検索講演会Ⅱを行いました

高校2年を対象に文献検索講演会Ⅱ「発表の基礎」を行いました。

講師として東北学院大学文学部の吉植庄栄先生をお招きして講演と助言指導をしていただきました。参考文献の記載の仕方やポスターやスライドを作成するにあたってのフォントの選び方やサイズなど留意点を学び、その後にポスターを点検しあったり助言指導をいただいたりして自分の班の改善点を確認し、各班で改善に向けて取り組みました。

これからの発表会に向けてよい機会となりました。

ご多用のところ講演、助言指導いただきました吉植先生に御礼申し上げます。

(生徒の感想)

・スライドやポスター作成の際、気をつけるべきことについて改めて確認することができた。また、配色やレイアウトについても知ることができたので、今後発表する機会に活かしていきたい。

・去年講演いただいた参考文献の書き方が自分たちのポスター、スライドを見てみると意外とできていなかったため、とても有意義な講演だった。また、発表用スライドのダメな例と良い例を具体的に知ることができたので、自分たちのポスターあるいはスライドの改善点を早く見つけることができた。

・今まで自分の視点で見やすいポスターやスライドを作ってしまっていたため聞く側にとって見やすい文字の大きさや色について知ることができてよかったです。ポスターの添削もしていただき、今後の発表にとても役立てられる会になったと思います。

・ただ発表したり、スライドやポスターを作るのではなくいかに聴衆に対して伝わりやすく工夫するのかが重要なのだと感じました。

・自分で見やすいスライドにしようと気を付けていた部分が、かえってスライドを見にくくしていたかもしれないと気づき、確認することができた。

・パパパコメントを使用した講演は前回ぶりで、周りの人の反応が可視化されるので楽しい気持ちで講演を受けれた。今まで情報を多くすることのみ考えていたので自分たちのポスターで足りない点を見つけることができた。

・探究だけでなく、今後にも役立ちそうな内容だった。今回学んだことをたくさん活用していきたいと思う。

11/14 多文化共生ワークショップを開催しました

11月14日(木)のSS探究Ⅱの時間に大崎市地域おこし協力隊の秋山千恵様を講師にお招きして多文化共生ワークショップを開催しました。多文化共生をテーマに探究を進めている生徒4名が参加しました。

ルワンダでの活動をもとにお話ししただき、生徒たちの考えも深まったようです。

講師の秋山様、ありがとうございました。

(生徒の感想)

・まだまだ知らない世界だらけなのでまずは多文化共生とは何なのかより詳しく知ることが大切だと考えました。 また、 みんなでできることとして、 お互いの国の文化を話し合ったり、 受け入れたりすることで多文化共生になるのではないかと思いました。

・ 国際協力というのは、 まずは知ることが大切だということを感じ、 これは多文化共生においても同じことであることを深く考えさせられました。

・相手の立場になって考え、相手と自分との違いや共通点を理解することが必要だと思った。

・JICA海外協力隊に興味をもち、参加したいと思った。地域のボランティアや交流会に参加することが必要だと思った。

・相手の立場に立って物事を考えるということは文化や考え方が違う人たちと交流する際にとても大切なことだと感じました。

・お互いを理解するための機会を設けることが必要だと思います。 この研究を通して、 さまざまな文化圏の人々との共生に取り組んでいきたいです。

11/23 おおさき多文化共生シンポジウムで動画発表をおこないました。

11月23日(土)に大崎市地域交流センターにおいて行われた「おおさき多文化共生シンポジウム2024」にSS探究Ⅱの8班4名が参加しました。(定期考査期間中のため、あらかじめ撮影した動画での発表となりました。)

当日は日本語学校設置までの流れについての説明の後に古川高校や古川学園高校のみなさんとともに動画での発表が行われました。各校とも意欲的な発表で、多文化共生を真剣に考えている様子が見られました。(発表後は文部科学省の講演、大崎市に住む外国人のみなさんのパネルディスカッションが行われました。)

8班の研究も少しずつ進展しています。大崎市でも「やさしい日本語」が活用され、多文化共生が進んでいくきっかけの1つになればと思います。

発表の機会をいただきました大崎市政策課のみなさま、ご感想を寄せていただきましたみなさま、ありがとうございました。

11/11 中里地区の皆様との情報交換会(SS探究ⅡAD8班)

SS探究Ⅱ(高校2年)の8班(4名)は「選ばれるまち 大崎市 ー日本語学校が地域に与える影響の調査ー」と題して探究学習を進めており、2025年4月開校予定の日本語学校(公立では2例目。10月下旬に文部科学省から認可)について、研究対象としています。

11月11日に寮が開設される中里地区において、町内会などの皆様との情報交換会が開催されました。

本校生徒の研究内容の発表の後、地域の実情や行事への参加などのお話を伺うことができました。

参加いただきました中里地区や市役所の皆様、ありがとうございました。

11/13 大崎市チャレンジdayに参加しました

11月13日(水)に古川中央児童館において「高校生とふれあう実験教室」を開催しました。

本校のパソコン部、自然科学部、SS探究Ⅱ12班、1年生希望者の計26名が運営し、当日は80名の小学生のみなさんに参加していただきました。

「ドローンをとばそう」(パソコン部)では、小学生がドローンなどをiPadを使って操作しました。「あ・ら・ふしぎ まぜるとひえる」(自然科学部)では、重曹やクエン酸を用いた実験をしました。「コマがまわるといろが見える?!」(SS探究Ⅱ12班、自然科学部)では、ベンハムのコマを利用して色が見える様子を体験してもらいました。「知ってる?とおくにとぶタネ」(1年生)ではSS探究Ⅰで取り組んだ「アルソミトラ」の種をモデルとした飛行物を紙で作成し、飛ばしてみることをしました。

小学生のみなさんが元気に、試行錯誤したり考えたりしている様子が印象的でした。参加した生徒も充実感が得られたようです。

参加いただいた小学生のみなさん、古川中央児童館の先生方、ご覧いただいた大崎市や台湾の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

(参加した生徒の感想)

・化学実験に興味を持ってくれたようで嬉しかった。意欲的な子供たちが多く、楽しく実験を行えた。子供達の人数が多くて圧倒された。

・小学生にドローンやボール型ロボットの楽しさをアピールすることができてとてもよかったです。 また、人に何か教えるという点でも良い経験になれたし、小学生の人たちも楽しそうに遊んでくれていたのでとてもよかった時間だと思いました

・小学生とどうやったらさらにアルソミトラが飛ぶのか一緒に考えられた。学年によって教え方や指示する仕方が上手く伝わらない場面があったが言葉を言い換えて伝えたりすることで理解してくれたのでとてもいい経験になった。

11/9 Presentation Practice (for presentation in Thailand)

11月9日(土)に本校を会場として英語でのプレゼンテーション練習会を行いました。

助言者として県内の大学で学ぶ8名の留学生のみなさんにお越しいただきました。

本校では12月にタイ王国の高校へ派遣事業がありますが、その事業に参加する生徒9名が参加しました。

英語で発表を行った後、助言者のみなさんから発表がもっとよくなるようアドバイスをいただきました。

留学生のみなさんと交流する機会もあり、良い経験につながりました。

タイ王国での発表や今後の探究学習に活かしていくことができる、充実した時間になりました。

お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

Thank you for coming to Furukawa Reimei highschool!

11/2 西古川地区の皆様との情報交換会(SS探究Ⅱ8班)

SS探究Ⅱ(高校2年)の8班(4名)は「選ばれるまち 大崎市 ー日本語学校が地域に与える影響の調査ー」と題して探究学習を進めています。

2025年4月開校予定の日本語学校(公立では2例目。10月下旬に文部科学省から認可)について、研究対象としています。

11月2日には開校される西古川地区において、地区振興協議会の皆様との情報交換会が開催されました。

本校生徒の研究内容の発表の後、料理を通した交流がよいのではないかということ、アプリに使用する言語はやさしい日本語を原則とすること、受け入れに際しての不安と期待、研究を継続的に行っていくことの重要性、マンガやアニメなどを通した交流などのお話を伺うことができました。探究学習もさらに深まるものと思います。

西古川地区振興協議会や市役所の皆様、ありがとうございました。

なお、11月23日に行われる多文化共生シンポジウム(場所:地域交流センター)に動画で研究内容を発表する予定です。よろしくお願いいたします。

10/26 石巻好文館高校「SDGs探究活動成果発表会」に参加しました

10月26日(土)に石巻好文館高等学校で開催された「SDGs探究活動成果発表会」に2年生はSS探究Ⅱから2班4名、自然科学部から1年生2名の生徒が参加しました。(発表題は次のとおりです。)

ステージ発表 2年7班「加工品を使って大崎の農業を盛り上げたい」

ポスター発表 2年8班「選ばれるまち 大崎市 日本語学校が地域に与える影響の調査」

自然科学部「クサイロアオガイのベリジャー幼生の変態促進物質の探索」

「大崎地域におけるドジョウと国外外来種カラドジョウの交雑の評価」

発表を聴いていただいた石巻好文館高校のみなさんから、質問や評価をいただくことができました。

また、協力機関等としてお越しの皆様からも助言をいただき、大いに学びになりました。

石巻好文館高校の1年生のみなさんがSDGsと関連させフィールドワークとして関係機関に出向いて実践的に調査を行っていることや、その結果をうまくまとめて発表していることに大いに感銘を受けました。

石巻好文館高校のみなさん、ありがとうございました。

10/24 SS探究Ⅱ課題研究中間発表会を開催しました。

10月24日(木)に本校を会場にSS探究Ⅱ課題研究中間発表会を開催しました。高校2年生が各グループで行ってきた課題研究について、その研究の中間成果を発表する場として設定しました。また、他の2年生が発表を聴くことで本校における課題研究の実際を知り、見通しを持つことも目的としています。SSH運営指導委員、学校評議委員、大崎市役所の職員、大崎タイムス、寒梅酒造様など多くの方がご覧になり、生徒達へ様々なアドバイスをしていただきました。今回を経て令和7年2月に実施する黎明サイエンスフェスティバルへとさらなる課題研究を深めていきたいと考えています。

【リマインド】11月8日 公開授業研究会 ご案内

学校関係者、教育関係者の皆様を対象に、下記の通り公開授業研究会を実施いたします。

参加を御希望の方は、下記のリンクからお申込みください。

申込期限は令和6年10月25日(金)です。

【 申込リンク 】 https://forms.office.com/r/M0wrx4ZYBm

【要項】2024 公開授業研究会 2次案内(各位) WEB版.pdf

1 日時 令和6年11月8日(金) 午前10時から午後4時40分まで

2 会場 宮城県古川黎明中学校・高等学校

〒989-6175 宮城県大崎市古川諏訪1-4-26 TEL 0229-22-3148 FAX 0229-22-1024

3 日程

9:30~10:00 受付

10:00~10:30 開会行事

10:40~11:25 公開授業1

11:55~12:40 公開授業2

12:40~13:30 昼食

13:30~15:10 基調講演

15:20~16:20 分科会

16:30~16:40 指導助言・閉会行事

4 基調講演

演題:「探究的な活動を通し、『気づき』を深め、知を創造するコンピテンシーベースの授業づくり」

講師:東京大学大学院 教育学研究科 藤村 宣之教授

10/6 おおさき小中学生自由研究チャレンジ交流会を開催しました

10月6日(日)に大崎生涯学習センター(パレットおおさき)を会場に、第4回おおさき小中学生自由研究チャレンジ交流会を開催しました。

発表先立ち、開会行事で生徒代表と校長のあいさつがあり、高校2年生の12の班が自分たちの取り組んでいる課題研究について、現時点まででまとめた内容を発表しました。

その後、応募のあった17点のうち、12点について小中学生のみなさんが発表しました。日常的なことに疑問を持って問いを設定した研究、実験やインタビュー調査を行って詳しく調べた研究など創意工夫が見られるものでした。

閉会行事では最優秀賞、優秀賞、優良賞の発表、審査員長からの賞状伝達や講評を行いました。

参加した小中学生のみなさんからは、ほかの発表を聴くことができる機会になったことや発表を聞いてくれた人からまとめ方のアドバイスや実験のアイデアをきくことができたことなどの感想が寄せられました。今回の研究発表を通して気づいたことやより深めたいことなど、次の探究につなげていってほしいと思います。ぜひ、来年度もお待ちしています!

<参加した高校生の感想(一部)>

・高校生でも気づかないような、小学生中学生ならではの着眼点と発想に驚く場面も多く、とても学びになった。

・他班や小中学生のみなさんの発表を見たことや、お越しいただいた先生方や保護者の方々からも講評などをいただくことができて、非常に有意義な交流会となりました。

・発表会は私たち聴いている側が作っていくものだと感じた。聴く側の質問内容などでその子にやってよかったと思ってもらうことが大切だと気がついた。

・小中学生の研究発表を聞き、非常に探究心にあふれ特にその研究を楽しんで行っている様子を見ることが出来ました。また、私たちが普段当たり前に感じている些細なことに「何故だろう?」と疑問を感じ研究している姿に関心しました。1人1人の発表が探究心と個性にあふれた非常に素晴らしい発表でした。

・小学生の研究のきっかけが日常生活の中での疑問からきていて着眼点がすごいと思った。また、何種類かの実験をしていて様々な視点から見ていて良いと思った。ポスターの他に実際のものや補助資料を使っていて驚いた。発表も堂々としていて良かった。

10/1~13 おおさき小中学生自由研究チャレンジ 展示発表@パレットおおさき

おおさき小中学生自由研究チャレンジに応募いただいた17の発表について、展示発表を行っております。

ぜひご覧ください。

期間 10月1日(火)~13日(日) (休館日の7日(月)を除く。)

場所 おおさき生涯学習センター(パレットおおさき)みんなの部屋

なお、6日(日)午後2時30分から交流会を行います。応募いただいた小中学生のみなさんの発表と本校高校2年生の課題研究の発表を行います。

どなたでもご覧いただくことができますので、ぜひお越しください。