SSH

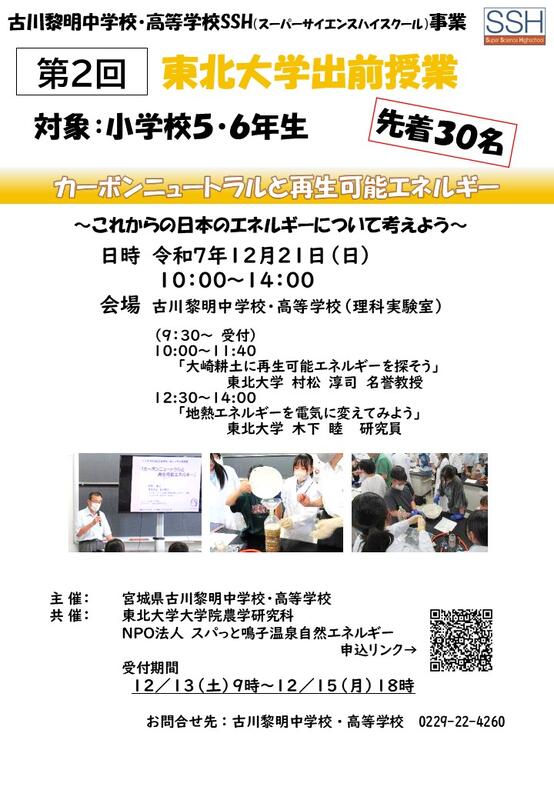

小学5・6年生対象 令和7年度第2回東北大学出前授業 開催のお知らせ(再掲)

小学5・6年生を対象として、令和7年12月21日(日)午前10時から午後2時までの日程で、本校を会場に東北大学出前授業を開催いたします。

参加を希望する場合は下記のフォームから必要事項を入力してください。申込期間は、令和7年12月13日(土)午前9時から12月15日(月)午後6時までとなります。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbGrT31cqlFgPzYtKi9QjRAc7iejNUxzbNrb1G8nEErH6kfQ/viewform?usp=publish-editor

11/22(水)に古川中央児童館において「高校生とふれあう実験教室」を開催しました。

本校のパソコン部、自然科学部、1・2年生TA希望者の計35名が運営し、当日は60名の小学生のみなさんに参加していただきました。

「ドローンをとばそう」(パソコン部)では、小学生がドローンなどをiPadを使って操作しました。「あ・ら・ふしぎ まぜるとひえる」(自然科学部)では、重曹やクエン酸を用いた実験をしました。「コマがまわるといろが見える?!」(自然科学部)では、ベンハムのコマを利用して色が見える様子を体験してもらいました。「知ってる?とおくにとぶタネ」(1年生)ではSS探究Ⅰで取り組んだ「アルソミトラ」の種をモデルとした飛行物を紙で作成し、飛ばしてみることをしました。

小学生のみなさんが元気に、試行錯誤したり考えたりしている様子が印象的でした。参加した生徒も充実感が得られたようです。

参加いただいた小学生のみなさん、古川中央児童館の先生方、ご覧いただいた宮城教育大学の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

(参加した生徒の感想)

・化学実験に興味を持ってくれたようで嬉しかった。

・小学生にドローンの楽しさをアピールすることができてとてもよかったです。 また、人に何か教えるという点でも良い経験になれたし、小学生の人たちも楽しそうに遊んでくれていたのでとてもよかった時間だと思いました。また、ドローンの着地地点を決めてドローン輸送のようなかたちにしたのが児童にうけて良かったです。

・小学生とどうやったらさらにアルソミトラが飛ぶのか一緒に考えられた。学年によって教え方や指示する仕方が上手く伝わらない場面があったが言葉を言い換えて伝えたりすることで理解してくれたのでとてもいい経験になった。

【重要】11/29実施予定の小学5・6年生対象東北大学フィールドワーク(出前授業)中止のお知らせ

11/29(土) に実施を予定していた東北大学フィールドワーク(出前授業)は、クマ遭遇防止のため中止といたします。

楽しみにしておられた皆様には大変申し訳なく思います。

代替として12/21(日)に本校の理科実験室にて東北大学実験講座を行う予定です。

内容や募集等については、後日WEBサイト等で改めて告知いたします。

古川黎明中学校・高等学校

9/6(土)第4回 おおさきしiPadまつり開催しました。

9/6(土)第4回 おおさきしiPadまつりを開催し、大崎市管内の小学3年から6年生を対象に43名の児童が参加しました。目的は小学生がICT活用能力を高め、クリエイティブな才能を開花させること、高校生が小学生を指導することにより、SSH事業の地域への成果普及を図るでした。

当日は、高校生が指導者になり、児童にiPadでプログラミングを組み、ドローン、ボール型の機械を操作し、実際にプログラミング通りに動いたり、自分の思い通りに動かそうと操作をしていました。

児童の感想では、「家でもプログラミングのアプリを入手して、もっとしてみたいと思いました。高校生のお兄さんお姉さんが優しかったです。」「ぼくが前に体験したプログラミングとは少しちがった命令の出し方だったので、プログラミングにはいろんな種類があるんだと思いました。もっとプログラミングについて知りたいと思いました。ドローンもロボットもプログラミングで動かせるので、他にもいろんなものをプログラミングで動かしてみたいです。」

参加された保護者の感想では「高校生が講師をしてくださるのがとても良いなと思いました。一生懸命してくださってありがとうございました。私はプログラミング世代ではないので、私も勉強になりました。プログラミングだけでなく、普段なかなか触れる機会がない高価なドローンやスフィロを使わせていただき、貴重な体験になったと思います。このような機会を設けてご準備いただいたこと、また参加 させていただいたことに感謝しています。どうもありがとうございました。」

指導した高校生からは、「子供と触れ合い、ITの面白さを教えるという経験はとても楽しかった。また、現在では小学校でもiPadを使っていて教育が行き届いていることに驚いた。」

本事業に参加していただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

9/2科学講演会を行いました

9月2日(火)に本校を会場に「科学講演会」を開催しました。

今年度は東北大学の小野円佳先生を講師にお招きし、「物理で拓くガラスの世界 ~古代ガラスから量子通信まで~」と題して講演いただき、全校生徒が拝聴しました。

身近な素材であるガラスを題材とし、現代社会に不可欠な光ファイバ技術や半導体にも使用されていることなどをわかりやすくお話しいただきました。

生徒の感想

・最近よく耳にするようになった光ファイバも、まだまだ光の損失が大きいなど欠点があったことに驚いた。 現代で素晴らしい技術が開発されたと賞賛されるような(今回でいう光ファイバ)ものでも大きな欠点はあり、先生のようにそれを解決しようとずっと研究をされる方も多くいるのかなと思いました。今日はガラスのことだけでなく大学、大学院の話など将来に向けてのお話も多く楽しかったです。

・自分の中でガラスについて知ってたことといえば「砂に火を加えて作るもの」「温めると柔らかくなり、加工しやすい」ぐらいだったので、そもそものガラスの性質をはじめ、ガラスの歴史や進化について詳しく聞くことができて有意義な時間だった。途中内容が難しい部分もあったが、それぐらい未知の可能性を秘めている物質なんだと実感できたし、今後ガラスがどのような進化をしていくのか楽しみになった。自分が将来学びたい宇宙の分野においてもガラスの可能性を見出せるかもと今回の公演で思ったので過去にそのような事例があったのか調べたり自分なりのアイデアを考えてみたいと思った。

・現状のシミュレーションでできることについて個人的に話を聞くことができ、長期的な現象のシミュレーションが現状不可能であるということを知り、それが可能になればより世界が広がるのではないかという今後のワクワクするような研究の発展について想像を膨らませることができた。

・先生の女性と男性をあまり気にしない環境を作っているというお話がとても良いことだと思いました。性別を気にせずさまざまな人と研究を重ね、学びを追求し続けている姿勢が本当にかっこいいと思いました。

・自分の探究したいと思ったことに誰の目も気にせずに探究できるような環境を自分自身で整え、一生をかけて追求していくという先生の強い意志をとても感じました。それは、誰でもできるわけではないと思うので、かっこよく、尊敬しました。今回の講演で、自分の本当にやりたいことを明確にすることが大切だと思いました。本日は本当にありがとうございました。

・博士号という存在は知っていましたが、課程博士や社会人博士などといった種類については知らなかったし、この講演会がなければ知る機会もなかったと思うのでとても勉強になりました。今後は自分で調べてみて大学選択などにつなげていきたいです。

「科学」講演会となると理科系のお話が多くなりますが、ガラスという身近な素材は社会を支えるものでもあり、文系(社会科学など)の面からも大いに学ぶことがある内容でお話しいただきました。また、女性の理系キャリアという視点での内容や、博士課程で学ぶ意義なども生徒には新鮮だったようです。

この講演会から得た「気づき」などを手がかりとして、これからの探究活動や探究的な学びを深めていくことができると思います。

御講演いただきました小野先生、ありがとうございました!